陕服新闻网讯(董良超)巍巍宝塔山,见证历史风云激荡;滚滚延河水,诉说岁月初心如磐。历史的浪潮奔涌向前,青年的选择掷地有声:“到延安去!”,追传承红色基因,感悟思想伟力。

为深入学习贯彻习近平总书记关于坚持用延安精神教书育人的重要指示精神,扎实落实陕西省委、省政府关于立德树人工作的决策部署,充分发挥延安革命圣地红色资源的育人作用,让青年学子感悟延安精神,传承红色基因。11月15日至16日,陕西服装工程学院组织五百余名青年学子赴革命圣地延安,开展第五批“到延安去”三秦学子圣地行实践研学活动。

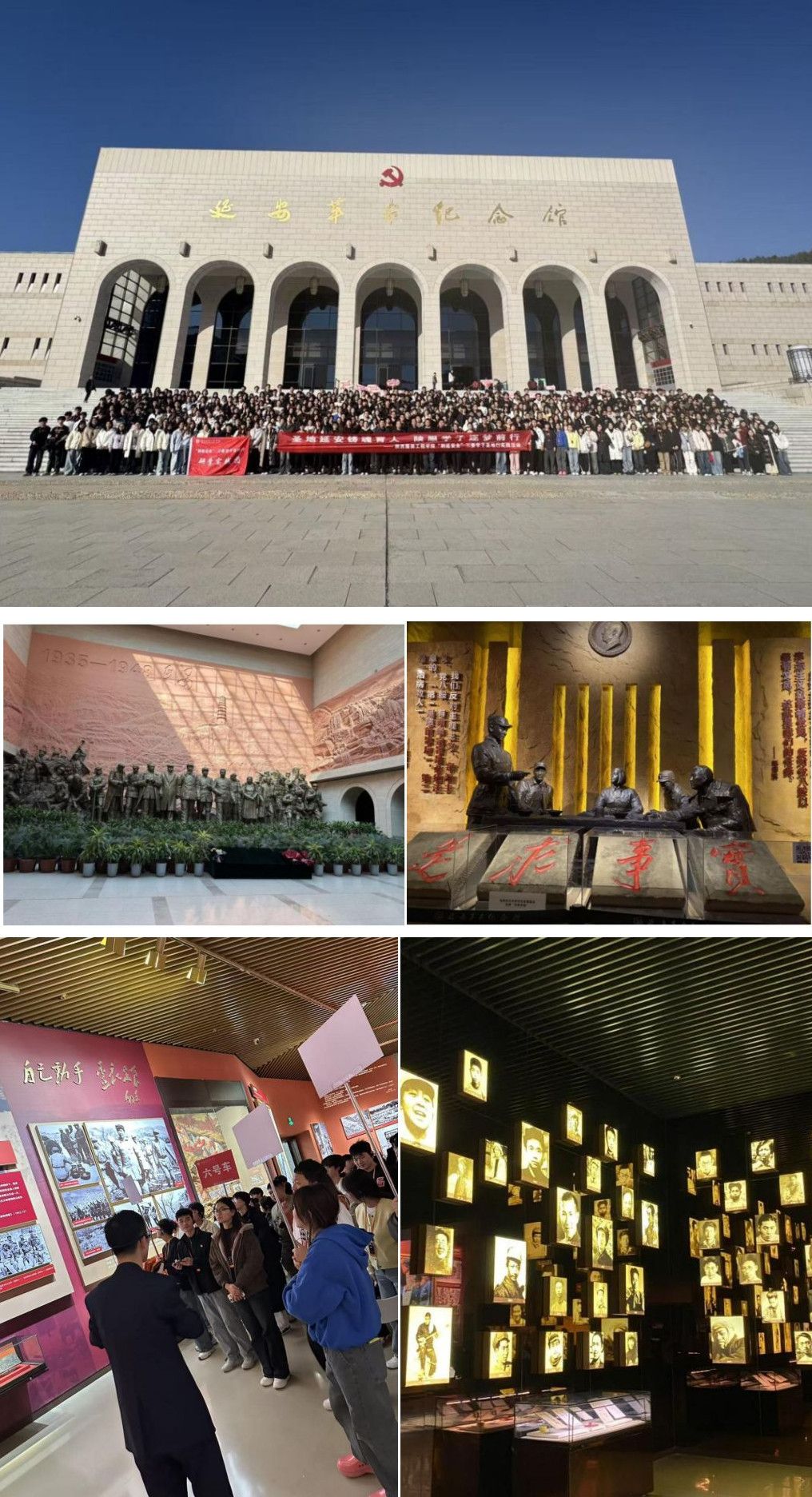

延安革命纪念馆 岁月留痕,血脉赓续

11月15日中午抵达延安,研学团怀着崇敬的心情步入延安革命纪念馆。在延安革命纪念馆,通过参观大量详实的史料、实物,师生们系统感悟了党中央在延安的光辉历程。从抗日战争到解放战争,从大生产运动到整风运动,一件件文物、一幅幅照片,让同学们深刻理解了“自力更生、艰苦奋斗”的真谛。丰富的历史文物与详实的图文资料,生动再现了那段艰苦卓绝而又光辉灿烂的岁月。

登临宝塔山 触摸信仰坐标,传承红色记忆

1937年1月,走过万里长征的中共中央进驻延安。延安宝塔山自此成为中国革命圣地的标志和象征。

11月15日下午,研学团从延河边出发,沿着起伏的山道和台阶,徒步登上宝塔山。沿途星罗棋布、交相辉映的历史文物和革命文物,吸引大家不时驻足瞻仰。站在宝塔山上俯瞰延安城,那些曾在窑洞里点燃的星火,那些用草鞋丈量过的山河,都化作塔身上斑驳的历史印记。历史是一种穿越时空的精神力量,革命先辈们用热血和生命铸就的延安精神,将永远激励着我们砥砺前行。

杨家岭旧址 窑洞灯火照人心

位于延安市西北约3公里的杨家岭革命旧址,曾是毛泽东等老一批中央领导和中共中央机关居住地,领导了大生产运动和整风运动,召开了党的七大和延安文艺座谈会。

11月9日上午,我校研学团来到了这里,朴素的窑洞、简朴的陈设,与在此诞生的伟大思想形成了鲜明对比。走在毛泽东、周恩来、朱德等老一辈无产阶级革命家曾经生活战斗过的地方,师生们感触颇深。在中共七大会址——中央大礼堂,大家仰望主席台,仿佛能听到历史深处传来的掌声。这里的一砖一瓦、一草一木,都是对“实事求是、艰苦奋斗”最直观、最深刻的诠释,为思政课教学提供了最鲜活的素材。在中共七大会址前,本次研学授课导师勉励同学们铭记峥嵘岁月,把延安精神镌刻进青春奋斗征程,艰苦奋斗、实事求是,全心全意服务党和人民事业。

枣园革命旧址 延安时期的“中南海”

1944年至1947年3月,中共中央书记处由杨家岭迁驻枣园。园内坐落着中央书记处礼堂、作战室、机要室、行政办等四座重要办公厅。在这里,毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇、任弼时等老一辈革命家居住和工作,领导了全党的整风运动和解放区的大生产运动,筹备了中国共产党第七次全国代表大会,为夺取抗日战争的最后胜利和新民主主义革命在全国的胜利,奠定了坚实的基础。

枣园革命旧址集聚了丰富红色文化资源,孕育了光照千秋的延安精神,见证了中国共产党人艰苦卓绝的斗争历程和辉煌的革命成就,也承载着中华民族不屈不挠、自强不息的伟大精神,是中国共产党以及中华民族的宝贵精神财富。枣园革命旧址作为延安红色文化的重要地标,以其独特的历史价值和精神内涵,成为红色培训的重要课堂,持续为传承红色基因、培育时代新人贡献着力量。

“我们共产党、八路军、新四军这个团体,完全是为着解放人民的,是彻底为着人民的利益工作的……张思德同志是为人民利益而死的,他的死比泰山还重!”字字铿锵,激荡人心;句句肺腑,叩击灵魂。望着广场上张思德的雕像,全体师生的思绪穿越八十余载时光,仿佛置身于张思德同志追悼会现场,“为人民服务”这五个大字,再次深深烙印在全体师生的心中。

为期两天的延安圣地行研学之旅落下帷幕,此次红色研学之旅是我校践行育人使命的生动实践,活动深度融合现场教学、情景体验与文化传承,既是一堂深刻的 “行走的思政课”,也是学校深化思政教育、融合红色精神与工匠精神的实践探索。同学们深度体悟延安精神内核,筑牢理想信念根基。

未来,学校将围绕立德树人根本任务,用好红色教育资源,引导青年学子以 “青春之我担时代之责”,组织形式多样的学习实践活动,持续抓牢思想政治引领,传承好红色基因,在专业成长与行业发展中践行初心使命,让延安精神在新时代绽放璀璨光芒。

审核:刘继兵

核发:李文斌

热点新闻

热点新闻